*** Spoilers*** El artículo contiene varios spoilers de la serie. Si todavía no has visto las dos temporadas completas, te recomendamos verlas antes de leer este artículo.

En los últimos años los fanáticos de Star Wars nos hemos visto envueltos en un arduo debate respecto de la última trilogía estrenada por la compañía del ratón. Sin embargo, si en algo es posible que estemos todos de acuerdo, es que Dave Filoni y Jon Favreu nos permitieron volver a enamorarnos de este universo gracias a The Mandalorian. Liberados de la obligación de basarse en los personajes de las primeras sagas, estos autores han logrado ampliar el universo respetando sus premisas principales. (Admitámoslo, Baby-Yoda fue de lo mejor del 2020).

En el espíritu de acercar una temática de gran relevancia clínica, pero en muchas ocasiones dejada de lado por su dificultad técnica, es que ha surgido este artículo. Equilibrando lo nerd y lo geek, proponemos una introducción a distintos conceptos en el marco de la investigación de insensibilidad a las contingencias, conducta gobernada por reglas vs. conducta moldeada por contingencias, el concepto de regla y sus variedades de seguimiento, todo ello explicado y ejemplificado a través de las misiones de Mando.

¿Qué más nos pueden pedir?

Conducta moldeada por contingencias en The Mandalorian

A la hora de especificar los distintos procesos que conducen a la formación de comportamientos en los seres humanos verbales, Skinner diferencia entre aquellas conductas que estarían moldeadas por el contacto directo con contingencias, de aquellas conductas gobernadas por reglas.

“…mientras que el comportamiento moldeado por contingencias lo estaría en función de los efectos directos que éstas tienen sobre aquél, la conducta gobernada por reglas, en cambio, tendería a estar determinada por factores sociales (principalmente, los aportados por otras personas en la relación verbal oyente-hablante)” (Becerra, I.G., San Pedro, E.M., & Martin, N.L. 2006. P.22).

La postura del conductismo skinneriano respecto del efecto de las variables contextuales del ambiente sobre la conducta (y viceversa), es bien conocido. En tanto filosofía de la ciencia, esta línea de conductismo se aproxima al estudio de la conducta humana desde una perspectiva contextual y pragmática, con el objetivo de explicar, predecir y controlar. Dicho esto, analizarán la conducta siempre en relación a su contexto, entendida como un todo integrado llamado: “contingencia operante de tres términos”.

“… Simplemente porque el comportamiento opera sobre el entorno y la unidad integrada consta de tres términos (antecedentes, respuesta, consecuencias). Está “integrada” porque cada uno sólo puede definirse en términos del otro, y por lo tanto estos son aspectos de un todo, no un ensamblaje mecánico” (Drossel, C. & Waltz, T. & Hayes, S., 2007 p.23)

Las conductas que son moldeadas por las contingencias, como su nombre lo indica, son aquellas que han sido establecidas a través del moldeado (shaping). Este proceso de aprendizaje operante se refiere al reforzamiento de las aproximaciones sucesivas hasta llegar a la conducta objetivo. Se lo ha postulado como un “saber por la experiencia o por los sentidos” (Wilson y Luciano, 2002. p.34), dado que depende del contacto directo con las consecuencias que le siguen a la respuesta. Viajemos por un momento al planeta Corvus para intentar aclarar qué significa esto.

En el capítulo 13, The Jedi, se cumplió el sueño de más de un geek. Pudimos ver a Rosario Dawson en la piel de Ahsoka Tano, una de las únicas sobrevivientes de la orden 66 (en la cual la gran mayoría de los jedis fueron asesinados). Luego de un breve malentendido que involucró un par de golpes, Mando le explica a la Jedi que fue enviado por Bo-Katan, con la misión de entregarle uno de su propia especie. Ahsoka se muestra reticente a recibirlo, pero propone intentar unos ejercicios con los cuales pondrá al niño a prueba. Proponemos entonces, un posible análisis de estas interacciones como un proceso de aprendizaje operante en la cual a través del moldeado se va “dando forma” a una conducta: tomar una piedra utilizando la fuerza.

En primera instancia, Grogu se encuentra sentado en una roca a varios pasos de distancia de Ahsoka con Mando a su izquierda. La jedi toma una piedra, y se la envía a Grogu utilizando la fuerza. El niño la toma en su mano. Acto seguido, Ahsoka solicita que se la devuelva. Grogu parece poco interesado y deja caer la piedra. Luego de un breve contacto con Baby-yoda, la Jedi afirma que siente mucho miedo proviniendo de él y que ha sobrevivido hasta ahora ocultando sus poderes.

Imagen: The Mandalorian (Disney)

Imagen: The Mandalorian (Disney)Luego del intento fallido, la segunda iteración propone un cambio en los antecedentes. Ya no es Ahsoka quien intenta evocar la conducta de mover la piedra con la fuerza, sino Mando. El mismo le indica tomar la piedra llamándolo “niño”. Nada ocurre. Ahsoka le recuerda a Mando el nombre “Grogu”. Al llamarlo por el mismo, Mando obtiene inmediatamente su atención (contacto visual). Intenta nuevamente presentando la misma roca y el resultado se repite. Mando afirma que esto se debe a que “es terco” (una explicación reificante en la cual se le atribuyen propiedades físicas a algo que no lo posee, “la terquedad”. Desde esta lógica Grogu no levanta la piedra porque es terco, y es terco porque no levanta la piedra, una explicación circular que de nada sirve).

Ahsoka le propone intentar “conectar” con él. En un rapto de lucidez, Mando recuerda el historial de interacciones previas en las cuales el niño tomó un elemento de su nave sin permiso porque le parecía interesante. Mando Realiza pues lo que podríamos denominar como “contrato de reforzamiento” (acordar cuál será el reforzador a recibir en caso de que se realice la conducta objetivo), presentando un antecedente (un estímulo discriminativo que, como tal, señala la disponibilidad de una consecuencia reforzante al emitir una conducta), una esfera cromada. El efecto es inmediato. Grogu al ver la esfera levanta el brazo, extendiéndose hacia adelante. Esta podría considerarse como una primera aproximación que, en circunstancias distintas, ya podría ser reforzada entregando el objeto (en el universo Star Wars los personajes suelen levantar sus manos de esta forma antes de utilizar la fuerza). Al ver el interés de Grogu, Mando realiza otra modificación: se arrodilla al mismo nivel que el niño, permitiéndole observar mejor y presenta la demanda: “Eso es, tómala. Puedes tenerla”. Segundos más tarde, la conducta objetivo es finalmente ejecutada: Grogu utiliza la fuerza y obtiene la esfera. Inmediatamente se presenta un reforzador positivo social (sumado al de la esfera misma): “Buen trabajo. ¡Buen trabajo niño!”

En este ejemplo, la conducta “utilizar la fuerza para tomar una piedra” es moldeada por aproximaciones sucesivas de prueba y error. Si la conducta no se emite, no se presenta la consecuencia reforzante (ni la esfera, ni la felicitación). Es el contacto directo, la experiencia de Grogu con las consecuencias naturales presentes en el ambiente –observar la esfera (A), utilizar la fuerza (B), obtener la esfera (C)– lo que moldea y establece esta conducta dentro de su repertorio. (Valga la aclaración que una única iteración probablemente no genere un aprendizaje, sino que serán necesarias múltiples repeticiones del proceso).

Conducta gobernada por reglas en The Mandalorian

A lo largo de los años ha existido un arduo debate respecto de la definición del concepto de regla. Supera los límites de este humilde artículo el traer a colación las distintas perspectivas, con lo cual, nos remitiremos a citar a alguien que sabe mucho más que nosotros sobre el tema.

“…Definimos la regla como un estímulo especificador de contingencias, señalando que es un concepto descriptivo, y de ahí su papel variable según la contingencia sobre la que actúe. La morfología genérica de una regla sería la siguiente: «si emito una respuesta ante determinado estímulo o en determinado momento, irá seguida de ciertos consecuentes». La regla, por tanto, describiría una contingencia de tres términos.” (Froxán, M., 2020. p.131)

Una aclaración de vital importancia es que las reglas no se refieren únicamente a una situación específica (como es el caso de las instrucciones) sino que tienen la capacidad de gobernar conductas en un amplio rango de circunstancias por ser generales. Estamos pues, frente a un tipo de conducta que estaría controlada no por el contacto directo con las consecuencias inmediatas que le siguen a la realización de la acción, sino por su especificación verbal en forma de regla y (como veremos un poco más adelante), “por las contingencias sociales que refuerzan su seguimiento” (Froxán, M., 2020. p.132)

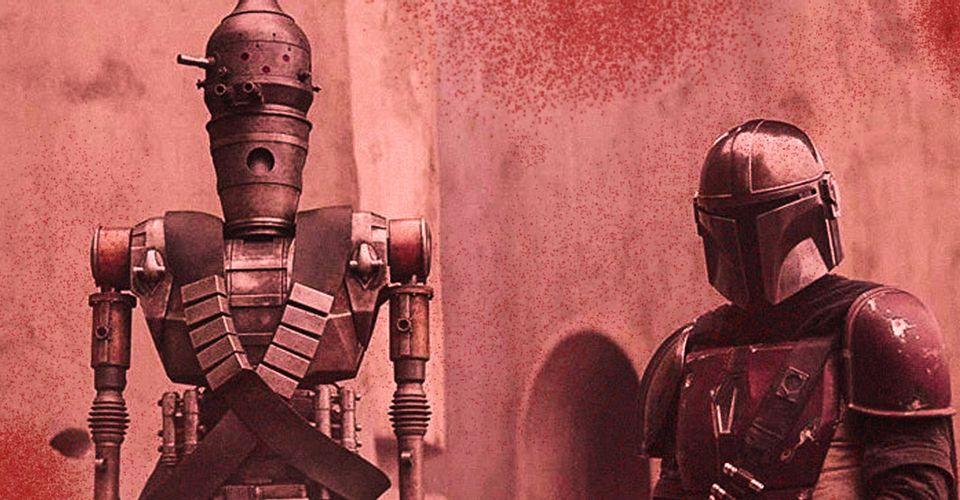

Para aquellos que han seguido la serie episodio tras episodio, es bien sabido que Mando odia a los droides. A lo largo de la historia hemos visto múltiples ejemplos de ello: se negó a abordar cualquier transporte manejado por droides, incluso si eso significaba exponerse a un chofer de aspecto menos confiable. Reiteró a Peli Motto que no quería que ninguno de los droides de carreras Pod repare su nave durante su estadía en Tatooine. Finalmente, continuó siendo escéptico sobre el droide IG-11 a pesar de que Kuiil le explicó en reiteradas ocasiones que lo reprogramó para ser un “droide nodriza” en lugar de uno de caza.

Imagen: The Mandalorian (Disney)

Imagen: The Mandalorian (Disney)Dado que en todas estas ocasiones no existió un contacto directo con contingencias que generen un “saber por la experiencia” que culmine en desconfianza hacia estos droides específicos, podemos hipotetizar que estas conductas están gobernadas por una regla verbal previamente establecida, del estilo: “Si confías en un droide, terminaras muerto” (me tomo la libertad creativa de inventarla). Como se puede ver, esta regla tiene la capacidad de influenciar el accionar en un amplio abanico de situaciones. En cambio, un sencillo ejemplo de instrucción aplicable a una única situación podría ser la que Mando le da a Cobb Vanth en Mos Pelgo, en el contexto de la cacería del Dragon Krayt que aterrorizaba al pueblo: “Cuando salga y tenga el vientre sobre los explosivos (A), presiona el detonador (B)” (no se especifica la consecuencia, pero es evidente).

En términos del historial de aprendizaje que haya establecido esta regla respecto de los droides, contamos con muy poca información. Podría haber sido verbalizada por alguno de los mandalorianos que lo criaron, por sus padres antes de eso, o podría haber sido generada por Mando mismo luego de múltiples situaciones en las cuales distintos droides probaron ser poco confiables. La única situación que, efectivamente podemos ubicar al respecto, es el capítulo 8 en el cual vemos como luego de ser escondido por sus padres durante la guerra, es descubierto y casi asesinado por un droide. Lo cual decididamente justificaría cierta desconfianza.

Una pizca de RFT en The Mandalorian

Luego de varios meses de espera entre una temporada y otra, finalmente pudimos continuar disfrutando del desarrollo de la épica aventura. Sin embargo, rápidamente en el primer capítulo una situación nos llama poderosamente la atención. Al aterrizar nuevamente en el planeta Tatooine, se da el siguiente diálogo:

-Peli Motto a sus droides: “Lo siento chicos, ya saben que no le gustan los droides.”

-Mando a Peli Motto: “Podrías dejarlos arreglarla, la Crest necesita una buena mano.”

-Peli Motto: (sorprendida) “¡Entonces ahora si le gustan los droides!”

¿Que? ¿Cómo? ¿Mando ahora confía en los droides? Hace exactamente cuatro capítulos, estos mismos droides, intentaron acercarse a la misma nave para arreglarla y fueron rechazados. ¿Entonces?

Sin entrar en demasiados detalles, no sería disparatado suponer, que los eventos del capítulo anterior, en el cual el Androide IG-11 le salva la vida, hayan permitido una transformación de las funciones de estímulo en torno a la regla “Si confías en un droide, terminaras muerto”. Ya lo dijo Torneke, “Para un funcionamiento humano efectivo, una regla puede estar presente sin ser seguida” (Zettle, R., Hayes, S. C., Barnes Holmes, D., & Biglan, T. (2016) p. 257). Podríamos decir que la regla verbal continúa presente, más, luego del contacto directo con nuevas contingencias (ser salvado por un droide), se han derivado nuevas funciones que permiten la ejecución de conductas alternativas. Si se quiere, una flexibilización de su repertorio conductual.

“En nuestros esfuerzos por examinar teórica y empíricamente los efectos de las reglas, emergieron tres variedades de conductas gobernadas por reglas funcionalmente distintas: Pliance, Tracking y Augmenting. Estas tres formas de gobierno por reglas son útiles e importantes, pero pueden producir también, problemas conductuales” (Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (1999). p.29).

Pliance

“¿Alguna vez te has quitado el casco?

¿Alguna vez te ha sido quitado por otros?

*Este es el camino”*****

– La Armera.

Este término se refiere a una “clase funcional, o regulación verbal, resultado, o producto, de una historia de múltiples ejemplares en donde el hablante refuerza (socialmente) al oyente, por comportarse de acuerdo al contenido de la regla (Ruiz, 2019).

Es decir, el seguimiento de la regla no se debería al hecho de que al hacerlo se contactan consecuencias específicas directas como resultado de la conducta, sino que se responde basándose en una historia de aprendizaje en la cual, se han obtenido consecuencias reforzantes porque otros han notado la consistencia entre lo que la regla dicta y nuestro accionar.

Imaginemos por un momento, el primer encuentro del pequeño Mando luego de ser rescatado por los Mandalorianos tras la masacre de su familia. En aras de que forme parte del clan, se lo instruye en el credo, el “Camino de los Mandalorianos” (“The Way of the Mandalore”) y sus preceptos. Entre distintas reglas de comportamiento que aún desconocemos, sobresale por todas las demás, la que hemos visto cumplida a rajatabla durante la serie: no quitarse el casco ni permitir a otros que se lo saquen. A partir del capítulo 4 en el cual Mando aclara cuáles serían las consecuencias de romper la regla, la contingencia completa podría describirse así:

“Si, en presencia de otros seres vivos (A), te quitas el casco (B), entonces, no podrás ponértelo de vuelta (C).”

Imagen: The Mandalorian (Disney)

Imagen: The Mandalorian (Disney)Si el hecho de utilizar su casco en todo momento que haya otros seres humanos presentes, responde al historial de consecuencias reforzantes, socialmente establecidas por sus nuevos cuidadores, estaremos en presencia de una regla verbal que es seguida por Pliance. Distinto sería que se utilice el casco porque al hacerlo en un lugar como el planeta helado Hoth, se logra proteger de las consecuencias directas presentes en el ambiente (léase: utilizar el casco le permite no morirse de frío ni tiene que andar por ahí escondiéndose en el estómago de un Tauntaun como alguien que conocemos). En ese caso estaríamos hablando ya, de Tracking.

Tracking

Se refiere a una “Clase funcional, o regulación verbal, resultado, o producto, de una historia de múltiples ejemplares en los que comportarse de acuerdo al contenido de la regla es reforzado por consecuencias naturales.” (Ruiz, 2019).

Pensemos en el encuentro de Mando con Bo-Katan Kryze. La guerrera afirma ser una mandaloriana (y a todas luces, demuestra serlo) sin embargo infringe la regla de no quitarse el casco delante de otros seres vivos. La función de utilizar el casco, no responde a lo que hemos descrito como Pliance. Imaginemos por un momento una regla verbal del estilo, “Si durante la batalla (A), utilizas el casco (B) aumentarán tus chances de sobrevivir (C).”

Imagen: The Mandalorian (Disney)

Imagen: The Mandalorian (Disney)Es lógico suponer que en el contexto de la gran purga en la cual el imperio se dedicó a cazar Mandalorianos por su preciado beskar, seguir esta regla (utilizar el casco durante la batalla) probablemente fue reforzado gracias a que se contactaron las consecuencias naturales, especificadas en la regla (sobrevivir). Esto es justamente lo que llamamos seguimiento de reglas por Tracking.

Augmenting

Refiere al “seguimiento de reglas debido a redes relacionales que alteran el grado en el que los eventos funcionan como reforzadores” (Ruiz, 2019).

El augmenting formativo establece nuevas consecuencias como tales y el motivacional altera nuestro interés en las consecuencias ya existentes. Dicho esto, una de las cosas más importantes para entender este concepto, es que es el lenguaje lo que nos permite traer consecuencias distantes (a largo plazo), que aún no han ocurrido y ser influenciado por ellas. Es decir, actuar en el presente como si dichas consecuencias estuvieran aquí, para en algún momento, efectivamente contactarlas. Cabe mencionar que es posible que nunca se contacten.

Pensemos en uno de los momentos más emocionantes de la serie, el capítulo 15, El creyente. Mando planea junto a varios compañeros infiltrar a Migs Mayfeld a una base del imperio para utilizar una consola con la cual obtener las coordenadas de la nave de Moff Gideon, en la cual Grogu se encuentra prisionero. Tras varias escenas que no son pertinentes, Mando se encuentra ante una disyuntiva: La consola (rodeada de generales imperiales), solamente le otorgara las coordenadas luego de escanearle el rostro descubierto. Migs propone abandonar la misión, pero Mando afirma: “si no consigo las coordenadas de esa nave, pierdo al niño.”

¿Se imaginan ustedes, a Mando como un cliente suyo, llamándolos escondido en un baño de la base imperial en ese instante? Su voz entrecortada y agitada diciendo, “Si me quito el casco, traiciono el credo, sería rechazado por mi pueblo… pero si no lo hago, perdería para siempre a Grogu. ¿Qué hago?”

Aun en una ficción, es fácil identificar la relevancia clínica que puede llegar a tener el seguimiento rígido de las reglas verbales. Una respuesta posible a esa pregunta, desde la perspectiva de la filosofía de las terapias contextuales-conductuales, sería recordar que “el propósito último de las reglas es ser más efectivo.” (MCC p.43). ¿Efectivo en relación a qué? El pragmatismo vuelve a nuestro rescate. “Lo que funciona” implica aquellas conductas que me permiten alcanzar el bienestar, conectarme con quien quiero ser, aquello que valoro en mi vida y el sentido que quiero darle a ella. Volviendo a Mando, incluso en esa situación decididamente aversiva, logra establecer a través de enmarques condicionales, que, si obtiene las coordenadas en la consola, podrá encontrar la nave y entonces rescatar a Grogu.

Es capaz de aceptar el sufrimiento que seguramente implica exponer su rostro, solamente porque hacerlo está al servicio de aquello que valora. “Para mí, (Grogu) significa más de lo que imaginas”.

This is the way.

Referencias bibliográficas:

- Becerra,I.G. , San Pedro, E.M., & Martin, N.L. (2006). (In)sensibilidad a unos u otras contingencias en el marco de la conducta gobernada por reglas.

- Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change. Guilford Press.

- Wilson, Kelly & Luciano, Carmen. (2002). Terapia de Aceptación y Compromiso: Un Tratamiento Conductual Orientado a los Valores.

- Villatte, M., Villatte, J. L., & Hayes, S. C. (2016). Mastering the clinical conversation: Language as intervention. New York: The Guilford Press.

- Zettle, R., Hayes, S. C., Barnes Holmes, D., & Biglan, T. (Eds.). (2016). Handbook of contextual behavioral science. Chichester, UK: Wiley Blackwell.

- Drossel, Claudia & Waltz, Thomas & Hayes, Steven. (2007). An introduction to principles of behavior.

- Froxan, M. X. P. (2020). Análisis funcional de la conducta humana. Concepto, metodología y aplicaciones. España: Ediciones Pirámide.

💌 ¿Te gustó este artículo? Recibe más como este en tu correo. Suscríbete al boletín gratuito.