Este artículo es un resumen-comentario del libro Rethinking Suicide, de Craig Bryan. El punto de partida del libro es que las tasas de suicidio en EEUU han aumentado en las últimas décadas a pesar de todos los planes de prevención y esfuerzos llevados a cabo. Bryan realiza un examen crítico de todo lo que sabemos acerca del suicidio poniendo el foco especialmente en el papel jugado por la enfermedad mental. La postura oficial actualmente es un modelo médico del suicidio: que el suicidio se debe a enfermedad mental (depresión fundamentalmente) y que la solución son más psiquiatras y psicólogos, mejor acceso a servicios de tratamiento y de intervención en crisis, etc. Para Bryan, el suicidio es un problema complejo en el que intervienen muchos factores desde estilos personales de toma de decisiones, a problemas económicos, interpersonales y de acceso a medios para suicidarse. El objetivo de su libro es desafiar las suposiciones admitidas actualmente y plantear alternativas. En estos tiempos en los que el suicidio se ha convertido en un tema político también en nuestro país, y donde el enfoque que se está adoptando en los planes de prevención es precisamente este modelo médico que considera el suicidio un trastorno mental, creo que es un libro que merece la pena leer.

Ya desde la introducción Bryan deja caer dos conceptos que creo que es importante tener en cuenta. Uno de ellos es que nuestro modelo de prevención del suicidio está distorsionado por lo que se llama el sesgo de supervivencia. Es decir, nos centramos en el tipo de conducta suicida que vemos y pensamos que eso es todo pero se nos escapa otra parte, quizá la más importante. Se refiere a que nos centramos en pacientes depresivos que vienen a la consulta a contarnos su sintomatología y sus ideas de suicidio. Pero hay mucha personas que se suicidan en el primer intento o que se suicidan de una manera impulsiva y todas esas personas no llegan nunca a ser vistas por los servicios de salud mental. Con el enfoque actual no podemos llegar a esas personas.

Otra idea que plantea desde un principio es algo que es claramente impopular. Nos dice Bryan que el suicidio es un “problema perverso” (wicked problem) y no un problema convencional. Los problemas perversos se diferencian de los convencionales en que son muy complejos y difíciles de solucionar. Son problemas que no pueden ser completamente resueltos o eliminados. Esto implica que no existe “una cosa” que podamos hacer para solucionar el suicidio, una cosa “correcta” que nos va a eliminar el problema. Por supuesto, no se trata de un enfoque nihilista en el sentido de que no podemos hacer nada para prevenir el suicidio, sino que tendremos que admitir que podemos hacer cosas para mejorarlo pero que es una ilusión pretender que podemos eliminarlo con alguna intervención mágica. Decía que esta postura de Bryan es impopular, es mucho más agradable al oído por ejemplo, el modelo o estrategia Zero Suicide, el planteamiento de que todo los suicidios se pueden prevenir y que el problema del suicidio se puede eliminar. El problema es si esto es realista. Es difícil para los políticos salir a la palestra a decirnos que se puede mejora o disminuir la tasa de suicidios pero que tendremos que convivir con una cierta tasa de esa conducta humana que es el suicidio.

Pero antes de seguir avanzando vamos a hablar un poco del modelo que Bryan combate. Se refiere a todos esos dogmas que se repiten una y otra vez: “Todos los suicidios se pueden prevenir”, “Ten el coraje de preguntar para ayudar” “Conoce los signos de alarma” “La prevención del suicidio es asunto de todos”. Estas consignas se llevan repitiendo décadas y en EEUU el suicidio va en aumento desde el año 2.000. Bryan, en concreto, ha trabajado en el ejército y sabe las enormes cantidades de dinero que ha invertido el ejército norteamericano en el problema del suicidio. Así que como las cosas no le cuadraban empezó a cuestionar todo el saber establecido en el que él mismo creyó durante mucho tiempo. ¿Cómo sabemos que preguntar a alguien si está pensando en el suicidio puede salvar su vida? ¿Cómo sabemos que todos los suicidios se pueden prevenir? ¿Cómo sabemos lo que es un signo de alarma y lo que no? ¿Cómo sabemos que el suicidio se debe a una enfermedad mental? ¿Cómo sabemos que un tratamiento de salud mental puede prevenirlo? ¿Si sabemos lo que causa el suicidio y cómo prevenirlo, por qué las cosas van tan mal?

Lo que encuentra es lo que ya hemos comentado de que es un problema perverso y que evitamos hablar de todo lo que no sabemos acerca del suicidio porque nos hace sentir incómodos. No sabemos por qué unas personas se suicidan y otras no. Ni siquiera personas ya diagnosticadas de depresión. Por ejemplo, sólo un 5% de las personas con depresión se suicidan, luego la depresión no puede ser el único factor. No sabemos tampoco por qué lo hacen cuando lo hacen. ¿Por qué lo hizo esa semana o ese día concreto cuando a lo mejor llevaba meses mal? Su conclusión es que para mejorar la prevención del suicidio tenemos que aprender a sentirnos cómodos con las complejidades del suicidio, con nuestra ignorancia y acercarnos a él entendiendo que es un problema perverso y no un problema convencional.

La estadística del 90% y el modelo médico del suicidio

Bryan dedica un capítulo a tratar el famoso dato o afirmación que dice que el 90% de las personas que se suicidan tienen un trastorno mental. Bryan creyó eso durante mucho tiempo al igual que el resto de presupuestos de la prevención del suicidio: que el suicidio se debe a enfermedad mental y se puede prevenir tratando la enfermedad mental; que todos los suicidios se pueden prevenir; que sólo se trata de reconocer los signos de riesgo o de aviso e intervenir rápidamente, etc., lo que podemos llamar el modelo médico del suicidio.

Pero a lo largo de su carrera fue viendo casos que no encajaban con este patrón. Cuenta con detalle el intento de suicidio de un marine que no había presentado en su vida ideación suicida y ésta apareció sólo una hora antes de que el marine atentara contra su vida. El marine veía una imagen de sí mismo disparándose y no se la podía quitar de la cabeza. Tras sobrevivir al disparo, decía que no podía entender por qué lo hizo. A lo largo del libro habla de muchos otros ejemplos de suicidios impulsivos, un tema del que ya he hablado en el blog.

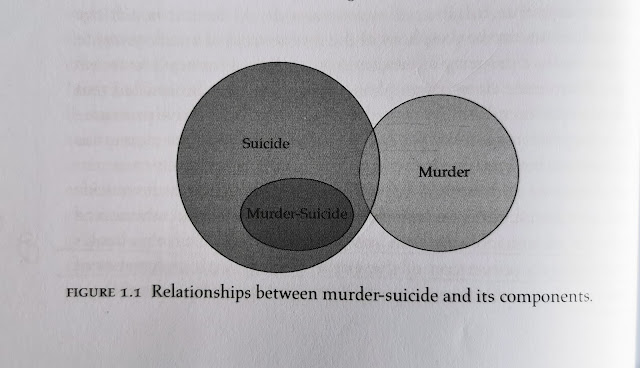

El modelo médico asume un modelo continuo del suicidio:

Este modelo es verdad que describe muy bien algunos tipos de suicidio, como el suicidio relacionado con una depresión pero no es aplicable a otros tipos de suicidio como el suicidio impulsivo, al suicidio agresivo o al homicidio seguido de suicidio. El modelo médico tampoco tiene en cuenta las causas sociales del suicidio como los factores económicos, la pérdida de estatus, los problema de relación y conflictos interpersonales, la pérdida de la reputación, etc. En estos otros tipos de suicidio las emociones implicadas no son tanto la depresión como la venganza, la ira, la culpa o la compasión y el patrón temporal no sigue el modelo continuo.

Pero volviendo al dato del 90% se trata de un dato resultado de llamadas autopsias psicológicas las cuales tienen muchos problemas metodológicos, entre ellos el riesgo de ser una profecía que se cumple a sí misma: como alguien se suicidó está claro que estaba deprimido, eso es lo que relatan sus familiares cuando se les pregunta pero es muchas veces una explicación o justificación a posteriori que una realidad. Tenemos datos de otros estudios como datos del NVDRS norteamericano (el sistema oficial de recogida de todas las muertes violentas) que cita Bryan donde sólo se encuentra trastorno mental en el 46% de las personas fallecidas por suicidio. El 54% de los fallecidos en 27 estados en 2015 no tenían un trastorno mental conocido. Sabemos también que la mayoría de los suicidios de los hombres no están relacionados con trastornos mentales. Por otro lado, estudios en otros países encuentran también cifras más bajas, como este de Zhang en China. En este artículo, Zhang describe un suicidio típico de una joven campesina casada sin trastornos mentales diagnosticados previamente:

“La Sra. Y, una joven madre con un hijo pequeño, vivía en el pueblo de la familia de su marido, aunque éste tenía un trabajo en la ciudad y se ausentaba a menudo. Cuidaba de su hijo y de sus suegros, y su vida diaria era rutinaria. De vez en cuando se queja de que tiene menos tiempo para estar con los amigos que antes de casarse, aunque también entiende que el papel de una mujer casada está en el hogar. Con su marido fuera de casa, sabía que era su responsabilidad mostrar piedad filial hacia su familia política. Los vecinos comentaban que la señora Y era una joven feliz y encantadora, una nuera modelo en el pueblo.

Un día, la mujer del recinto de al lado se acercó a ella y acusó a la señora Y de haber robado algunos huevos del gallinero de la mujer. La Sra. Y se indignó y negó enérgicamente la acusación. Pero la vecina insistió, afirmando que nadie más podía haber robado los huevos. La disputa no tardó en atraer a una gran multitud de aldeanos. A la Sra. Y le resultaba cada vez más difícil mantener su inocencia, «lavarse». La pelea terminó con la Sra. Y corriendo a su habitación y llorando. Mientras la multitud se dispersaba, la Sra. Y cogió una botella de pesticida guardada detrás de la puerta de su casa y se tragó una gran cantidad del líquido. Sus últimas palabras fueron: «Yo no lo hice. Un árbol no puede sobrevivir sin su corteza, y una persona no puede vivir sin su reputación. Moriré para demostrar que no robé sus huevos». Los aldeanos dispusieron que un tractor agrícola llevara a la Sra. Y al hospital más cercano para que le hicieran un lavado de estómago, pero murió antes de que pudiera llegar.”

Antes de continuar, un inciso. Este suicidio, que es un ejemplo de suicidio agresivo o moralista, ilustra la fascinante característica humana de que nos aterra más la muerte social que la física. La Sra. Y escoge la muerte física para evitar su muerte social y la de sus hijos. Al no haber podido defenderse de estas acusaciones de robo iba a quedar marcada cono la ladrona del pueblo y el estigma se extendería a sus hijos (los hijos de la ladrona, nadie querría tener tratos con ellos y no iban a encontrar pareja…) y toda la familia. Sería su muerte social y la de sus hijos. Con el suicidio pasa la culpa a la acusadora que será la que va a quedar marcada como la causante de su muerte, recupera su dignidad y reputación, y la de su familia, y evita su muerte social.

Continúo…es posible que los datos del NVDRS (que no son exhaustivos) -o la información sobre la Sra. Y- sean incompletos y que subestimen la implicación de un trastorno mental, pero tomada toda la evidencia en su conjunto es claro que en un número importante de suicidios no existe una relación directa con una depresión sino con conflictos y dificultades en la vida de la persona y que el patrón temporal pude ser muy rápido pasando poco tiempo entre la aparición de la ideación suicida y el intento de suicidio (un tiempo tan corto como minutos u horas). Las personas se sienten desbordadas emocionalmente en situaciones estresantes y sólo piensan en acabar con ese sufrimiento emocional. Cuando por ejemplo un hombre es acusado de algún delito sexual y al día siguiente se suicida, la explicación más lógica no es una depresión sino algo parecido al caso de la Sra. Y: una pérdida de reputación; como ella dice, no se puede vivir sin dignidad. Intentar explicar con la depresión todos los suicidios sencillamente no funciona.

Pero el modelo médico del suicidio tiene otros problemas. Uno de ellos es que los indicadores de trastorno mental tienen una débil correlación con el suicidio, como demuestra un metaanálisis de Joe Franklin, y que la prevención basada en determinar factores de riesgo no funciona. Tampoco lo hacen las escalas y herramientas de cribado y detección de riesgo. La bibliografía sobre la falta de utilidad de todo el modelo basado en factores de riesgo es muy amplia.

Otro problema para el modelo médico es que a nivel ecológico no hay una correlación entre el empleo de antidepresivos y la reducción de las tasas de suicidio. La prescripción de antidepresivos ha escalado de forma imparable en las últimas décadas en todos los países y no se asocia claramente a una reducción del número de suicidios. Si la depresión es la causa del suicidio, el enorme aumento en el uso de antidepresivos debería tener un efecto (sé que no es un argumento definitivo pero es uno más). En el ámbito psiquiátrico los únicos fármacos que se admite que reducen el suicidio son la clozapina y el litio pero no está claro que las pruebas de esta eficacia sean tan sólidas como creemos.

Problemas de la valoración de los factores de riesgo para el suicidio

Bryan a lo largo del libro pone varios ejemplos de suicidios que nadie se esperaba lo cual contrasta con las afirmaciones de la comunidad dedicada a la prevención del suicidio que dicen que las conductas suicidas vienen precedidas de signos de alarma. Por ello dedica un capítulo al tema de los signos de alarma, un capítulo que suena paradójico o contraintuitivo pero me parece que entender el meollo de su argumentación es muy importante. Suena contraintuitivo porque resulta que hay muy poca relación, por ejemplo, entre las ideas de suicidio y los suicidios consumados, y esto nos suena raro. En esencia, la cuestión es que es verdad que las personas que se suicidan tienen uno o más factores de riesgo pero es verdad, al mismo tiempo, que la mayoría de las personas que tienen factores de riesgo no se suicidarán. Vamos a verlo con un poco más de detalle.

La falacia inversa consiste en la tendencia a asumir que la probabilidad de que ocurra ‘A’ dado que ocurre ‘B‘ es igual a la probabilidad de que ocurra ‘B‘ dado que ocurre ‘A‘. Aplicado al suicidio, este fallo de lógica sería pensar que la probabilidad de que alguien haya informado de pensamientos de muerte y de autolesión sí se ha suicidado es igual a la probabilidad de que alguien muera de suicidio si tiene pensamientos de muerte o de autolesión. En un estudio de Simon de 2013, el 50-60% de las personas que se suicidaron o realizaron intentos de suicidio habían informado de pensamientos de muerte o autolesión previamente. El fallo lógico es pensar que el 50-60% de los que tienen estos pensamientos se suicidarán. La realidad es que sólo el 0,4-4% de los que informan de pensamientos de suicidio/autolesión intentarán el suicidio o lo consumarán.

Simon pasó una escala a 80.000 individuos durante 4 años y preguntaba si habían pensado en que era mejor estar muerto o en hacerse daño a sí mismos. Hizo 3 grupos: a) los que no tenían esos pensamientos, b)los que los tenían a veces y c) casi todos los días. El riesgo de morir de suicidio en el año siguiente al cuestionario fue:

- 1 en 3.000 de los que no tenían esos pensamientos

- 3 en 3.000 de los que los tenían a veces

- 7 en 3.000 si los tenían más de la mitad de los días

- 10 en 3.000 si los tenían casi todos los días

Esto significa que por cada 3.000 pacientes que no tenían pensamientos de suicidio/autolesión, uno murió por suicidio en el año siguiente y 2.999 no. Por contra, de los que tenían pensamientos casi todos los días 9 murieron por suicidio y 2.991 no. El aumento 10 veces mayor del riesgo supone un aumento de 8 pacientes correspondiendo a un aumento del riesgo del 0,03% al 0,3%. Es decir, 99,97% de los que no tenían pensamientos y 99,7% de los que tenían casi a diario estaban vivos un año después. La conclusión sería que los pensamientos de muerte/suicidio deben ser tomados en serio porque indican un estado de vulnerabilidad pero no necesariamente conducen al suicidio…de hecho en la mayoría de los casos no lo hacen.

Los programas y webs de prevención del suicidio hacen énfasis en estar atentos a factores de riesgo o señales de riesgo de suicidio como que el sujeto hable de querer matarse, el aislamiento, la desesperanza, etc. Pero lo que nos dicen los datos es lo siguiente: es verdad que la mayoría de los que se suicidan tenían factores de riesgo…pero también es verdad que la mayoría de las personas que tienen esos factores de riesgo no se suicidarán. Cualquier signo de alarma de suicidio será erróneo con mucha más frecuencia que acertado. Y esto es así aunque en vez de uno tomemos varios signos de alarma. Esta imagen creo que nos ilustra muy bien el problema:

En el metaanálisis de Franklin, vemos que los individuos con ideas de suicidio en algún momento de su vida tienen, de media, sólo dos veces más probabilidades de realizar un intento de suicidio o morir por suicidio que personas que nunca pensaron en el suicidio. Aunque un aumento de dos veces en identificar a alguien que intentará o consumará el suicidio suena prometedor, cuando trasladamos esto en números reales no suena tan esperanzador: aproximadamente 1 de cada 7.692 personas muere por suicidio y 1 de cada 303 intenta el suicidio en EEUU cada año. Si alguien informa de ideas de suicidio la probabilidad de morir por suicidio en un año determinado aumenta a 1 en 6.250 y la probabilidad de intentar el suicidio a 1 de cada 204. Saber que alguien esta pensando en el suicidio es mejor por tanto que no saberlo pero no por mucha diferencia.

Merece la pena dejar muy claro que Bryan no dice que no hay que tener en cuenta los factores de riesgo o preguntar por ellos. Hay que responder rápida y apropiadamente a alguien que exprese ideas de suicidio porque eso indica que las cosas van mal para esa persona y hay que buscar formas de ayudarla. Pero tenemos que ser conscientes de la poca precisión y fiabilidad de las herramientas de valoración y de cribado de los factores de riesgo. Y un problema añadido es si las personas cuentan la verdad sobre sus ideas de suicidio y si las comunicaciones de las personas con ideas suicidas son fiables.

Sobre los problemas de la revelación de pensamientos suicidas

Muchas guías de prevención del suicidio afirman categóricamente que la mayoría de las personas que se suicidan dan pistas a su entorno sobre sus intenciones. Los datos de los que disponemos nos dicen que esto no es cierto.

En el estudio de Simon que ya hemos mencionado, aproximadamente una quinta parte de los intentos de suicidio y de las muertes por suicidio se produjeron entre pacientes que nunca informaron de ideación suicida. Una cuarta parte de los intentos de suicidio en la semana siguiente a la cumplimentación del cuestionario PHQ se produjeron en pacientes que habían dicho que no tenían ideación suicida «en absoluto». No podemos determinar si estos intentos de suicidio inesperados reflejan un aumento repentino de la ideación suicida después de una visita o la reticencia de algunos pacientes a revelar la ideación suicida en un cuestionario de autoinforme.

En este estudio, el 48% de las personas que tuvo ideación suicida el año anterior no lo comunicó a nadie. Esto implica que un grupo sustancial de adultos con ideación suicida son invisibles para los esfuerzos de prevención. Hay muchos más estudios con datos similares, que no voy a detallar (alguno lo menciona Bryan), en los que los pacientes negaron tener ideación suicida en la última entrevista médica y días después se suicidaron. Hay también algún estudio, como éste, donde se pregunta a pacientes que negaron tener ideas de suicidio y poco después intentaron suicidarse por qué negaron esas ideas. Una razón es que no tenían las ideas de suicidio en aquel momento y otra razón es el miedo a las medidas que podría tomar el profesional principalmente el ingreso psiquiátrico, pero también el estigma, la repercusión a nivel familiar y laboral, etc. A todo esto podríamos añadir otra razón. La persona que contempla el suicidio lo hace como salida a un sufrimiento insoportable, es su salida del infierno. Es verdad que en muchos casos hay una ambivalencia y la persona quiere y no quiere recurrir al suicidio. Pero en algunos casos la persona tiene ya una fuerte determinación de recurrir al suicidio, está convencida de que es la solución a sus problemas y si lo contemplamos desde ese punto de vista es racional que no cuente sus intenciones a alguien que puede cerrarle la salida del infierno.

Pero hay otro problema con las comunicaciones de las personas que tienen ideación suicida: los pensamientos de muerte y de suicidio fluctúan mucho en el tiempo. Evan Kleiman ha valorado en tiempo real por medio de mensajes y del móvil la ideación suicida de los pacientes y lo que se encuentra es algo así:

Esto es importante porque nos puede llevar a pensar que no hay riesgo en un paciente cuando minutos u horas después puede encontrarse en una situación de alto riesgo. Fijaos en esta otra imagen donde se sigue la ideación suicida de dos pacientes. En la primera valoración (primera flecha) el paciente A (línea continua) tiene un riesgo grave y el paciente B (línea discontinua) un riesgo leve mientras que en la segunda valoración ocurre justamente al revés:

El panorama que aparece teniendo en cuenta todo lo que estamos comentando sobre la valoración del riesgo de suicidio y sus problemas es que el riesgo de suicidio cambia constantemente. En los estudios de Kleiman, 9 de cada 10 participantes experimentan grandes cambios en la ideación suicida en sólo unas horas. También parece que el riesgo de suicidio es un sistema más complejo de lo que el modelo continuo asume, de forma que pequeños cambios en la situación pueden llevar a resultados drásticamente diferentes mientras que grandes cambios en la situación pueden no tener apenas efecto. El modelo continuo es unidimensional y asume que las ideas de suicidio son una condición previa para la conducta suicida, que son una puerta que hay que pasar para llegar a la conducta suicida. Pero la realidad es que muchos estudios han encontrado que aproximadamente la mitad de los individuos que intentaron el suicidio niega ideas de suicidio, planes de suicidio o conductas de preparación antes del intento. En un estudio, 6 de cada 10 sujetos que intentaron el suicidio dijeron no tener ningún plan ni arreglo para atentar contra su vida antes del intento de suicidio. Aproximadamente la mitad de los adultos norteamericanos que realizaron un intento de suicidio niegan que tuvieran previamente un plan.

Si el riesgo de suicidio fuera un continuo unidimensional lo lógico sería que la mayoría o todos de los que pasan de bajo riesgo a alto riesgo tuvieran experiencias de riesgo intermedio. Pero los individuos que han realizado un intento de suicidio nos dan una visión diferente: la mayoría estaban en un estado de bajo riesgo y pasan a uno de alto riesgo saltándose esos pasos intermedios del modelo continuo. Parece que en realidad hay dos estados diferentes, uno de alto riesgo y uno de bajo, y que se puede saltar rápidamente de uno a otro. Muchos pacientes (no todos por supuesto) dicen a menudo que el día del intento de suicidio no se encontraban ni mejor ni peor que el día anterior (o la semana o el mes anterior). Explican que “ya no podían soportarlo más”. Es como si hubieran cruzado un límite entre realizar o no un intento de suicidio. Cuando se les pregunta a estos pacientes qué había cambiado muchas veces no pueden encontrar un factor precipitante o una razón: “no sé, dicen muchos, ocurrió”.

Existen modelos matemáticos de teoría de catástrofes que se usan en biología, economía, física, etc., y que podrían ser alternativas al modelo continuo aplicables al suicidio. Bryan habla del Modelo de Catástrofe de Cúspide (Cusp Catatrophe Model) que es un modelo complejo pero que tiene cinco propiedades:

- El riesgo de suicidio tiene dos estados distintos.

- El cambio entre ambos estados ocurre bruscamente.

- Ciertos estados de riesgo de suicido son altamente improbables.

- Cambios muy pequeños en los factores de protección pueden conducir a resultados muy diferentes en el riesgo de suicido, en concreto en realizar o no un intento.

- Las condiciones bajo las que alguien transiciona de bajo riesgo a alto riesgo no coinciden necesariamente con las condiciones para transiciones de alto riesgo a bajo riesgo (no hay una simetría).

No voy a entrar en este modelo a fondo pero sí voy a señalar algunas cosas que me parecen importantes. Varios estudios sugieren que hay dos grupos en cuanto al riesgo de suicidio y, soprendentemente, los síntomas de trastorno mental no diferencian de forma significativa entre los dos grupos (bajo y alto riesgo). Las diferencias entre ambos grupos son muy pequeñas cuando se consideran variables como la depresión, la desesperanza y otros síntomas de trastorno mental. Es decir, hay diferencias en la intensidad y gravedad de las ideas de suicidio pero no en la clínica subyacente lo que sugiere que el riesgo de suicidio es una dimensión diferente. Esto lo vemos en la clínica. Hay personas con cuadros graves de depresión donde no aparecen las ideas de suicido en el horizonte a lo largo del curso clínico. También es compatible con lo que dicen los modelos de la ideación a la acción (el modelo de los 3 Pasos y otros) que parten de la base de que una cosa es la ideación suicida y otra la capacidad de actuar en base a esa ideación. Es decir, parece que existen puntos de corte desde los síntomas de un trastorno mental a que aparezca ideación suicida y luego a que se pueda actuar en base a esa ideación.

Otro punto a tener en cuenta es que para la mayoría de personas la ideación de suicido se mantiene más bien baja hasta las horas previas a realizar el intento de suicidio, punto en el que la progresión hacia la conducta suicida se acelera rápidamente. También parece que cuando el sujeto se encuentra en ese punto de viraje entre bajo riesgo y alto riesgo, pequeños cambios pueden tener un gran efecto, mientras que si no se está en ese punto de riesgo, grandes cambios van a tener poco efecto. Un estudio de Greg Brown de 2005 estudió el balance entre el deseo de vivir y el deseo de morir. Entre los pacientes que tenían al menos cierto deseo de vivir, el riesgo de suicidio era más bajo, lo que sugiere que el deseo de vivir puede vencer al de morir. Y al revés, un pequeño descenso en el deseo de vivir puede precipitar la emergencia de una conducta suicida. Brown encuentra que pequeños cambios en el deseo de vivir se asocian a emergencia de conducta suicida pero cambios en el deseo de morir -incluso grandes cambios- no se asociaban a la emergencia de conducta suicida. Cuando uno se encuentra en ese punto entre la aparición de conducta suicida o no aparición de la misma, parece que el deseo de vivir tiene más peso que el deseo de morir.

Otro aspecto interesante es que el proceso de aumento del riesgo de suicidio y el de disminución del riesgo son diferentes, es decir que no son simétricos. Si queremos pasar a alguien de un estado de alto riesgo a uno de bajo riesgo, simplemente “revertir” o deshacer las condiciones bajo las que el sujeto pasó a ser suicida puede no ser suficiente. Técnicamente esto se llama hysteresis y se refiere al hecho de que el estado actual de un sistema depende de su estado previo, dicho de otro modo, la historia importa. El proceso de convertirse en suicida y el de dejar de serlo no son imágenes especulares el uno del otro. Es decir, los estados de alto riesgo emergen rápidamente pero retornar a un estado de bajo riesgo puede requerir más tiempo.

Bueno, la longitud de la entrada se me está yendo de las manos así que voy a ir directamente a los aspectos prácticos en cuanto a qué otros tipos de enfoques podemos adoptar para el tratamiento y prevención del suicidio teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado.

¿Otros tipos de tratamiento y prevención?

Bryan defiende la utilidad de unas terapias centradas en el suicidio, como la Terapia Dialéctica Conductual (DBT) y la Terapia Cognitivo Conductual para la prevención del suicidio (CBT-SP). Estas terapias no están diseñadas para eliminar completamente el estrés y los problemas de la vida. Lo que buscan es ayudar a las personas a responder de forma diferente y más efectiva a las situaciones en las que tienen ideación o riesgo de suicidio. Estos tratamientos difieren de los tratamientos más extendidos en algo importante: su objetivo es reducir directamente la ideación y conductas suicidas sin tener en cuenta el trastorno mental del sujeto, en lugar de reducir indirectamente las ideas y conductas suicidas reduciendo el trastorno mental. Como estas terapias -(y otras como CRP, CAMS, etc.)- se centran directamente en el riesgo de suicidio en vez de en el trastorno mental, se las llama “tratamientos focalizados en el suicidio”. La suposición es que las cosas que reducen los síntomas de trastorno mental probablemente no son las mismas que reducen la probabilidad de conductas suicidas.

No se sabe cuáles son los ingredientes activos de este tipo de terapias pero se supone que actúan sobre algo que no son los síntomas de trastorno mental. Si actuaran sobre los síntomas de trastorno mental deberíamos ver una reducción de estos síntomas en las personas que siguen las terapias focalizadas en el suicidio. Y no es esto lo que vemos. No hay una mayor reducción de los síntomas de trastorno mental con las terapias centradas en el suicidio que con las terapias al uso. Bryan propone que las terapias centradas en el suicidio actúan sobre procesos relacionados con la autorregulación y la toma de decisiones. Terapias como la DBT y la CBT-SP parece que fortalecen el sistema de “frenos” del individuo, les ayudan a elegir no actuar en base a los impulsos suicidas en las situaciones estresantes. Un supuesto central de estas terapias es que la adversidad es parte de la vida y que las emociones negativas pueden ser respuestas naturales a sucesos vitales inesperadas e incontrolables. La idea es enseñar a las personas a responder de forma más equilibrada y menos extrema a las situaciones estresantes. Se trataría de enseñarles a aguantar el malestar actual y esperar la mejoría o recompensa futura. Bryan pone el ejemplo del test de la golosina donde los niños tenían que aguantar el impulso de comerse la golosina ahora para obtener luego el doble de recompensa. La idea es frenar ese impulso a la recompensa inmediata o la actuación a corto plazo. Bryan aborda las posibles regiones cerebrales y procesos implicadas en estos sistemas de toma de decisiones y de “frenos” pero no voy a entrar en ello.

Tengo que decir que en este punto mantengo una dosis de escepticismo con respecto a que la eficacia de estas terapias sea tan clara y rotunda como dice Bryan (él aporta datos de algunos estudios en el libro), aunque tengo que reconocer que no he revisado la bibliografía al respecto y espero hacerlo a la mayor brevedad posible. Pasemos ahora a las medidas de prevención que Repensando el Suicidio nos propone.

Prevención del suicidio

Muy resumido, Bryan propone una prevención del suicidio que funcione de la misma manera que funciona la prevención de los accidentes de tráfico. El número de vehículos y de desplazamientos en coche ha ido aumentando sin parar en las últimas décadas y, sin embargo, el número de accidentes de tráfico se ha ido reduciendo continuamente. La prevención de accidentes de tráfico se ha centrado en dos objetivos:

- Reducir el número total de accidentes de tráfico.

- Reducir la probabilidad de que los accidentes que ocurren y no hemos podido prevenir tengan un resultado de muerte.

La lógica del primer punto es evidente: como algunos accidentes de tráfico son fatales tenemos que intentar prevenir todos o el mayor número posible. La lógica del segundo punto también: dado que no podemos evitar todos los accidentes de tráfico, intentemos que los que ocurran no sean fatales.

Fijaos en la diferencia de enfoque con respecto a la prevención del suicidio que se hace ahora. La prevención actual se centra en el individuo (en identificar a la persona en riesgo de realizar un intento de suicidio); la prevención que propone Bryan se basa en cambiar el ambiente, el entorno. Es decir, se puede prevenir el suicidio sin saber quién va a ser la persona concreta que intentará el suicidio, lo mismo que podemos prevenir los accidentes de tráfico sin saber quién va a ser la persona concreta que tendrá el accidente. La prevención de accidentes de tráfico ha dedicado muy pocos recursos a identificar qué conductor concreto tendrá un accidente (sea por fatiga, despiste, intoxicación, etc) sino que se ha dedicado a mejorar la seguridad de las carreteras, de los coches, hacer que todo el mundo use el cinturón de seguridad, reducir la velocidad, sistemas para detectar el sueño y fatiga en los conductores, etc. Todo ello son intervenciones principalmente sobre el ambiente en vez de sobre el individuo.

Esto es lo que se llama prevención por medio del diseño. La prevención a través del diseño parte de la base de que las lesiones, enfermedades y muertes pueden reducirse o controlarse de forma más eficaz diseñando y construyendo sistemas que eliminen o supriman los peligros potenciales desde el principio, antes de que puedan causar ningún daño. La prevención a través del diseño también supone que las lesiones, enfermedades y muertes se reducen más eficazmente si se ataca la fuente del peligro en sí. En otras palabras, si una cosa está dañando a las personas o supone una amenaza para ellas, el mejor método para protegerlas es deshacerse de esa cosa. Sin embargo, si no es posible eliminar por completo el peligro, el siguiente mejor método es sustituirlo o reemplazarlo por otro menos peligroso o dañino. Si la sustitución tampoco es posible, la siguiente mejor estrategia es limitar la exposición de las personas al peligro restringiendo el acceso o aislando a las personas del mismo. Si esto no es posible, la siguiente mejor estrategia es imponer normas o políticas diseñadas para controlar el comportamiento de las personas de forma que se minimice la probabilidad de sufrir daños. Por último, si no es posible aplicar ninguna de las estrategias anteriores, la última (aunque menos eficaz) es la de instalar equipos diseñados para proteger a las personas del peligro.

Bien. ¿Cómo se puede aplicar esto al caso del suicidio? Pues tenemos algunos ejemplos. Uno de ellos es el caso de las altas tasas de suicidio en algunos países asiáticos como Sri Lanka o Samoa debidas al uso de pesticidas. Lo que se hizo fue dificultar el acceso a los pesticidas y reducir la toxicidad de los pesticidas cambiando alguno de sus componente químicos. Las medidas resultaron muy eficaces con una reducción muy grande en la tasa de suicidios. Esto se llama técnicamente restricción de medios y es una estrategia que ha demostrado su eficacia. Otro ejemplo sería la reducción de la disponibilidad de armas de fuego. La restricción de medios funciona y no se basa en predecir quién realizará un intento de suicidio.

Por último, otro aspecto muy importante. La restricción de medios, además de intentar impedir que se realice un intento de suicido, busca también reducir la letalidad de los intentos de suicidio que se realicen, dando a la persona una segunda oportunidad. La importancia de tener una segunda oportunidad es enorme por algunos datos que tenemos. Más de 90 estudios de seguimiento de supervivientes de un intento de suicidio durante hasta 10 años encuentran que 7 de cada 10 supervivientes no intentaron suicidarse de nuevo y 9 de cada 10 no murieron por suicidio. Si alguien sobrevive al primer intento hay muchas probabilidades de que no muera por suicidio. Las armas de fuego y métodos muy letales como los pesticidas muy tóxicos roban al individuo esta segunda oportunidad. No podemos impedir las conductas suicidas por mucho que hagamos porque no podemos impedir que las personas sufran momentos agudos de intensa angustia emocional y no podemos influir en las decisiones que tomen en esos momentos. El estrés es una experiencia humana inevitable que puede ser extremadamente insoportable. Hemos hablado antes en el apartado sobre el tratamiento de ayudar a las personas a tolerar ese malestar y a esperar que disminuya pero eso a veces tampoco funciona. Es por eso que conseguir que la persona que realiza un intento de suicido sobreviva es un objetivo muy importante de la prevención del suicidio. Necesitamos una “copia de seguridad” que ofrezca a la persona una segunda oportunidad.

Conclusiones

Hay muchas cosas que no sabemos sobre el suicidio y debemos ser humildes y estar abiertos a seguir aprendiendo. Es más, igual deberíamos hablar de los suicidios en plural y no del suicidio en singular. Esto es una opinión personal pero creo que va en la línea del pensamiento de Bryan. Existen suicidios que encajan dentro del modelo médico y del modelo continuo, suicidios debidos a un trastorno mental, depresión principalmente. Pero la depresión no es la única emoción capaz de generar sufrimiento. Hay suicidios que tienen que ver con la venganza, con la ira, con la culpa, con la vergüenza por un estatus o una reputación perdida, etc. Estos suicidios no encajan fácilmente en el modelo médico y se saltan también el modelo continuo pudiendo ocurrir en un plazo muy breve de tiempo desde que se inicia la ideación suicida.

No se trata de tirar a la basura todo lo que estamos haciendo en prevención de suicidio sino de complementarlo con otros enfoques y tal vez de abandonar algunas cosas, efectivamente. La restricción de medios ya se está haciendo y con buenos resultados, como hemos visto en el caso de Sri Lanka. Pero sí que ha llegado el momento de plantearnos si debemos abandonar enfoques que han demostrado durante más de 50 años que son ineficaces, como el énfasis en los factores de riesgo. Los estudios y metaanálisis nos dicen que ese enfoque no es eficaz, pero es que, además, clínicamente es perjudicial. Creo que tenemos que dejar de decir cosas como que todos los suicidios se pueden prevenir o que todos los suicidas avisan. Y tenemos que dejar de decirlo por dos razones principales: porque no es verdad y porque es perjudicial. Es perjudicial para las personas con riesgo de suicidio porque esta postura lleva a los profesionales (psicólogos y psiquiatras) a una medicina defensiva donde sus decisiones van más dirigidas a ponerse a salvo de posibles demandas legales en lugar de buscar el bien del individuo. Y, por otro lado, es perjudicial para las familias. Si a un padre o a una madre de un hijo que se ha suicidado le dices cosas como que podrían haber detectado el riesgo en su hijo, que seguro que dejó pistas y ellos no las vieron, y que ese suicidio se podría haber prevenido, les has destrozado la vida para siempre.

No se trata de ser derrotistas o nihilistas sino de ser realistas. Como dice Soper, las causas del suicidios son en esencia dos: dolor y cerebro. Es decir, mientras haya sufrimiento en el mundo y en la vida de los seres humanos (y evidentemente lo hay a patadas) y mientras el ser humano tenga la capacidad cognitiva de darse cuenta de que si se suicida se acaba el sufrimiento, va a haber seres humanos que van a tomar esa vía. Hablar de estrategias como la de Zero Suicide es muy bonito y políticamente muy correcto pero es puro wishful thinking y negación de la realidad. Pretender que podemos acabar con todo el sufrimiento en el mundo es jugar a ser dioses. Igual algún dia inventamos una especie de soma que haga que todos vivamos en un mundo feliz pero, de momento, no estamos ahí y conviene conocer nuestras limitaciones.

Hay algunas cosas en las que no estoy de acuerdo con Craig Bryan. Por ejemplo, afirma que la medida de poner barreras en los puentes es una medida de restricción de medios eficaz y que las personas no se suicidan desde otros sitios. Hay estudios bastante bien realizados (ningún estudio es definitivo, por supuesto), como éste llevado a cabo en Toronto que no encontró una disminución en las muertes por suicidio al poner barreras en el Bloor Street Viaduct, porque la gente se suicidaba desde otros lugares altos. Pero creo que el libro de Bryan en conjunto -y su visión de que si queremos prevenir el suicidio hay que mirar más allá del individuo- es una aportación muy importante a la prevención del suicidio y que es esencial repensar, dudar, reflexionar y cuestionarnos lo que estamos haciendo. Igual después de esa labor de reflexión llegamos a conclusiones distintas a la de Bryan pero siempre habrá sido un ejercicio que seguro que merece la pena. Un libro muy recomendable.

Artículo publicado en el blog del autor, Evolución y Neurociencias, y cedido para su publicación en Psyciencia.