La psicología es el “estudio de los procesos y fenómenos mentales o psicológicos, especialmente en relación con la conducta humana y animal” (Saz, 2006, p. 217). Esta definición generalizada abarca la esencia de las escuelas psicológicas: describir, evaluar, modificar y predecir la conducta. A causa de la variedad teórica disímil, se disputa entre una práctica social o una disciplina desde la individualidad. Además, la dicotomía entre los métodos de investigación cuantitativa y cualitativa enciende la polémica sobre su estatus científico. Para comprender mejor el problema, propongo un análisis desde el pensamiento sistémico, dilucidando que debe integrar teorías y metodologías.

Pensemos a la psicología como un sistema compuesto de elementos. Estos elementos o subsistemas son los paradigmas (psicoanálisis, conductismo, humanismo, sistémico, etc.). Cada escuela o modelo posee teorías propias y métodos de intervención. La contrariedad radica en la falta de cohesión por parte de los postulados, ya que el sistema psicología cuestiona su identidad entre dos metasistemas: ciencias naturales y ciencias sociales. Además, se interrelaciona con otros sistemas que contribuyen en su construcción y viceversa, pero no la definen conforme una mezcla de saberes. Por un lado, están las disciplinas dentro de las ciencias naturales: biología, fisiología, genética y etología; y por el otro, las ciencias sociales: sociología, historia y antropología.

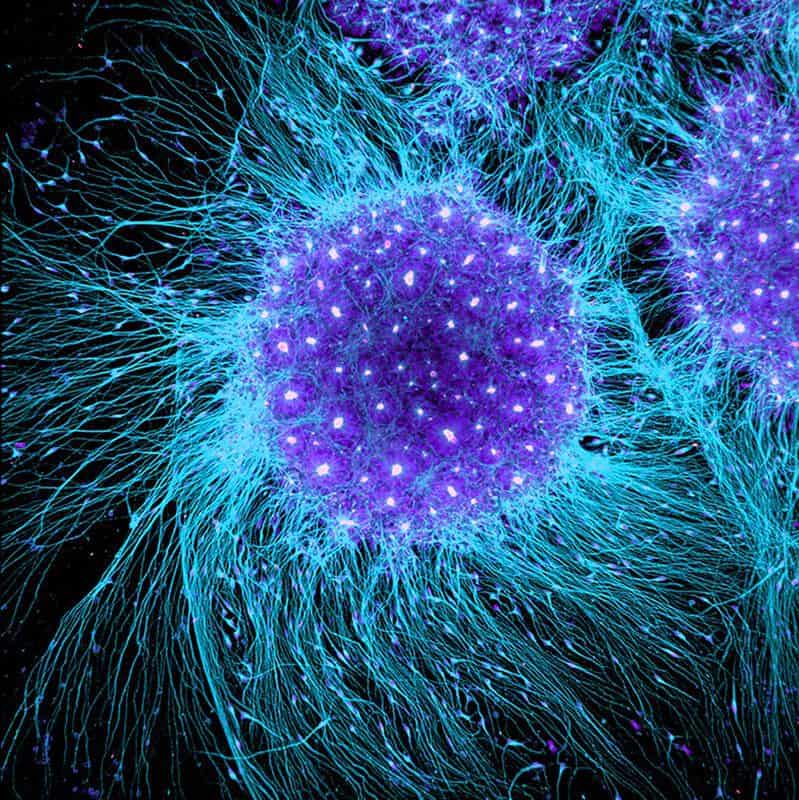

El pensamiento sistémico interpreta los fenómenos como un todo conformado por partes (sistema) para tomar decisiones pertinentes

Con este texto pretendo explicar que la psicología se construye por medio de la interdisciplinariedad y los paradigmas psicológicos. Entonces, el pensamiento sistémico propicia la integración de los conocimientos en su construcción como ciencia conductual. También, evita escoger un solo objeto de estudio sin discriminar otros posibles o relevantes (reduccionismo ontológico); es decir: considerar los fenómenos sociales desde la psicología, prescindiendo de la sociología, o analizar un trastorno mental desde lo subjetivo y excluir el núcleo familiar (Cosacov, 2010).

Pensar en sistemas

Básicamente, el pensamiento sistémico interpreta los fenómenos como un todo conformado por partes (sistema) para tomar decisiones pertinentes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): «con el aumento de la complejidad (…) se elaboró el pensamiento sistémico con objeto de comprender y apreciar las relaciones dentro de un sistema dado, así como respecto del diseño y la evaluación de las intervenciones a nivel del sistema» (OMS, 2009, p. 41).

En la psicología subsiste el pensamiento sistémico –es parte de su naturaleza. Se centra en el estudio de las relaciones intersubjetivas, en la influencia del psicólogo en las dinámicas y no prescinde de los contextos porque desarrolla su quehacer en diversos ámbitos de aplicación (educación, salud, industria, deporte, jurídico…). Aunque no siempre fue así; el pensamiento reduccionista prevaleció por años. Pretendía explicar los fenómenos psicológicos desde el materialismo, pero su imposibilidad para revelar la complejidad de un sistema lo hace obsoleto.

El reduccionismo inoperante

Al principio, la psicología tenía un corte funcionalista y estructural basado en los experimentos fisiológicos sobre los procesos psicológicos elementales (memoria, atención, percepción, sensación, etc.). La consideraron carente de objetividad porque estudiaba un concepto abstracto e intangible como la mente. Tampoco convenció en que dichos procesos psicológicos se generen en el sistema nervioso. Tiempo después, el conductismo le otorgó el estatus de ciencia al implementar el método científico en el análisis del comportamiento. Para él, todo lo que no es observable y medible carece de fundamento; por ende, se le criticó de reduccionista a causa de su fuerte postura materialista. En este caso, Vigotsky (citado por Luria, 1973) planteaba una solución para comprender los fenómenos psíquicos sin reduccionismos: “la psicología como ciencia debe (…) construirse en los límites entre las ciencias naturales y sociales” (p. 266).

Estos derroteros tan duales subsisten todavía. Según Carlos Cornejo (2007) persiste un debate entre dos culturas dentro de la psicología: la cientificista y la comprensiva. La primera adquiere el rigor técnico de la estadística; en cambio, la segunda interpreta al hombre por medio del lenguaje y su semiótica. El pensamiento sistémico ayuda a que reconozca la dicotomía entre el método cuantitativo y cualitativo para romper con el régimen positivista y aceptarse en su pluralidad (Kaulino, 2007).

“La psicología como ciencia debe (…) construirse en los límites entre las ciencias naturales y sociales”

Las Interacciones relevantes

La psicología es considerada una ciencia social; por ende, el estudio de las interacciones humanas resulta relevante. Su objeto de análisis es el colectivo y el individuo en su desarrollo personal y social. Explora los fenómenos que surgen de las redes conformadas -más allá de analizar sujetos. Estudia los elementos centrada en las dinámicas; en cambio, prescinde de comprensiones causales (como en las ciencias exactas). Es decir, no busca establecer leyes sobre la conducta porque, a diferencia de la física o de la química, el comportamiento humano siempre varía (Gergen, 2007).

Así pues, psicodinámicos, sistémicos, humanistas, cognitivo-conductuales… Se basan en teorías —a su manera— para describir vínculos entre sujetos; cambia el lenguaje, mas no el fenómeno. Verbigracia: para el psicoanálisis, la transferencia y contratransferencia es la reciprocidad afectiva entre el analista y el paciente; en la terapia se afectan las percepciones del uno al otro. De manera similar, la psicología sistémica plantea que la intervención de un observador influye en el comportamiento del observado y viceversa, a esto lo denomina cibernética de segundo orden. Como vemos, no importan los términos implementados para explicar las interacciones siempre y cuando sean necesarias en la comprensión de acontecimientos humanos.

La psicología como sistema complejo

Edgar Morin (1999) analiza la complejidad como un “entretejido” recíproco de elementos individuales y grupales. La psicología es compleja porque requiere de las interacciones entre los saberes psicológicos y disciplinares (ciencias naturales y sociales). Estos saberes la constituyen como sistema así haya discrepancias teóricas. Asimismo, en su complejidad posee la dificultad de predecir y que la predigan; no obstante, cuando no puede anticiparse a los hechos recurre a la adaptación –la clave está en la retroalimentación.

La psicología es compleja porque requiere de las interacciones entre los saberes psicológicos y disciplinares (ciencias naturales y sociales)

Los paradigmas deben responder con eficacia las demandas del medio; de lo contrario, terminan obsoletos. Si no corroboran la técnica y se reafirman como modelos, los métodos resultan inadecuados y la complejidad del contexto los desintegra. Es decir: algunas escuelas psicológicas tiene una retroalimentación negativa tan alta que su auto-organización inhibe los cambios para afrontar las demandas. En cambio, otras han sobrevivido gracias a que promueven cambios (retroalimentación positiva) y desarrollan intervenciones adecuadas.

Conclusión

Vimos que la psicología (sistema) está conformada por paradigmas (subsistemas) e interactúa con otras disciplinas del saber (biología, sociología, matemáticas, química, antropología y un largo etcétera). Por consiguiente, rompe con el reduccionismo al integrar el positivismo lógico y la hermenéutica en el estudio de los fenómenos humanos. Esto genera un conocimiento propiamente psicológico; además, ser parte de las ciencias naturales y sociales le permite intervenir en cualquier contexto. La psicología: un sistema complejo que requiere de la diversidad, inclusive de teorías y métodos heterogéneos.

El pensamiento sistémico es una postura que entiende al objeto de estudio en términos de sistema. Pensar de esta manera agota las posibilidades en la génesis de un fenómeno; por ende, las interacciones son relevantes. Debemos entender que no solo es aplicar la Teoría General de Sistemas o la cibernética o el socioconstruccionismo, en fin, se trata de una actitud en contra de una sola epistemología. ¡Ojalá más psicólogos dejen la exclusividad por un método y aprovechen la variedad!

A la psicología le queda una gran tarea: transformarse con el tiempo. Debe mutar junto con la sociedad para entenderla. Requiere de un cambio morfogenético (retroalimentación positiva) que logre la homogénesis (retroalimentación negativa); o sea, permitir que información nueva (emergencia) cambie al sistema y se estabilice (estructura). El fin último no es desintegrarse con las amenazas del medio externo (fragilidad), tampoco resistir y permanecer inalterable (robustez), lo ideal sería beneficiarse de las perturbaciones para ser fuerte (antifragilidad). En resumidas cuentas, el pensamiento sistémico es una herramienta que da versatilidad a la psicología.

El Artículo representa la opinión de su autor y no necesariamente la del resto del equipo de Psyciencia.com

Referencias

Cornejo, C. (2007). Más allá de las dos culturas de la psicología. En X. Zabala.

(Ed.), epistemología y psicología: preguntas cruzadas (pp. 35-42). Santiago de Chile, Chile: Ediciones UCSH.

Cosacov, E. (2010). Introducción a la psicología. Córdoba, Argentina: Editorial

Brujas.

Gergen, K. (2007). Construccionismo social: aportes para el debate y la práctica.

Bogotá, Colombia: Ediciones Uniandes.

Kaulino, A. (2007). El estatuto ético de la historia: una contribución a la

historiografía crítica de la psicología chilena. En X. Zabala. (Ed.), epistemología y psicología: preguntas cruzadas (pp. 35-42). Santiago de Chile, Chile: Ediciones UCSH.

Luria, A. R. (1973). La psicología en el sistema de las ciencias naturales y

sociales. Revista Latinoamericana de Psicología, 5(3), 263-271.

Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/805/80550303.pdf

Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Paris,

Francia: UNESCO.

Saz, M. A. (2006). Diccionario de psicología. Bogotá D.C., Colombia:

Panamericana Editorial Ltda.

OMS. (2009). Aplicación del pensamiento sistémico al fortalecimiento de los

servicios de Salud. Recuperado de: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44222/1/9789243563893_spa.pdf

💌 ¿Te gustó este artículo? Recibe más como este en tu correo. Suscríbete al boletín gratuito.