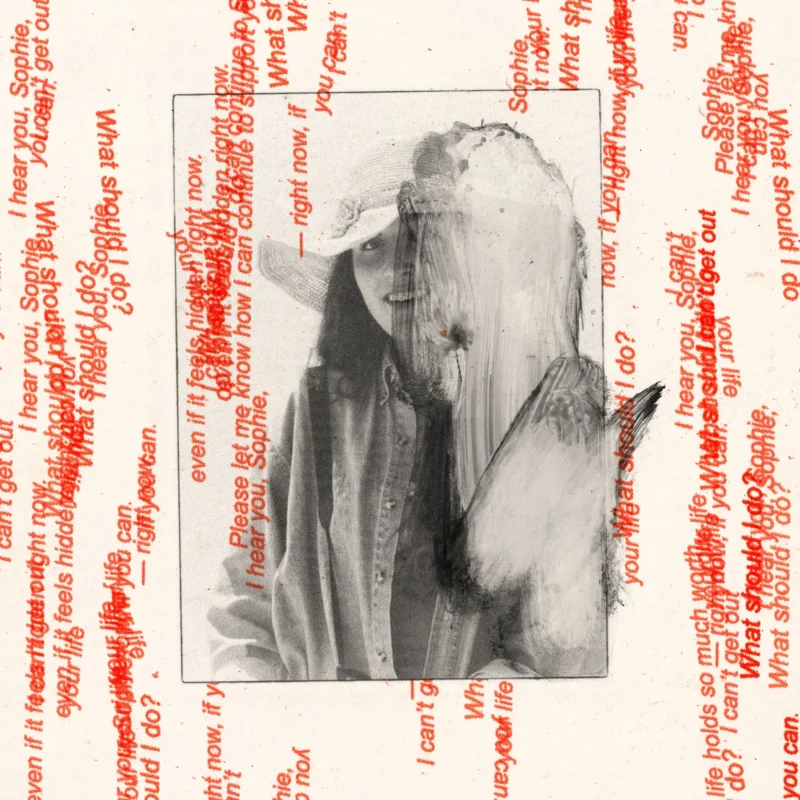

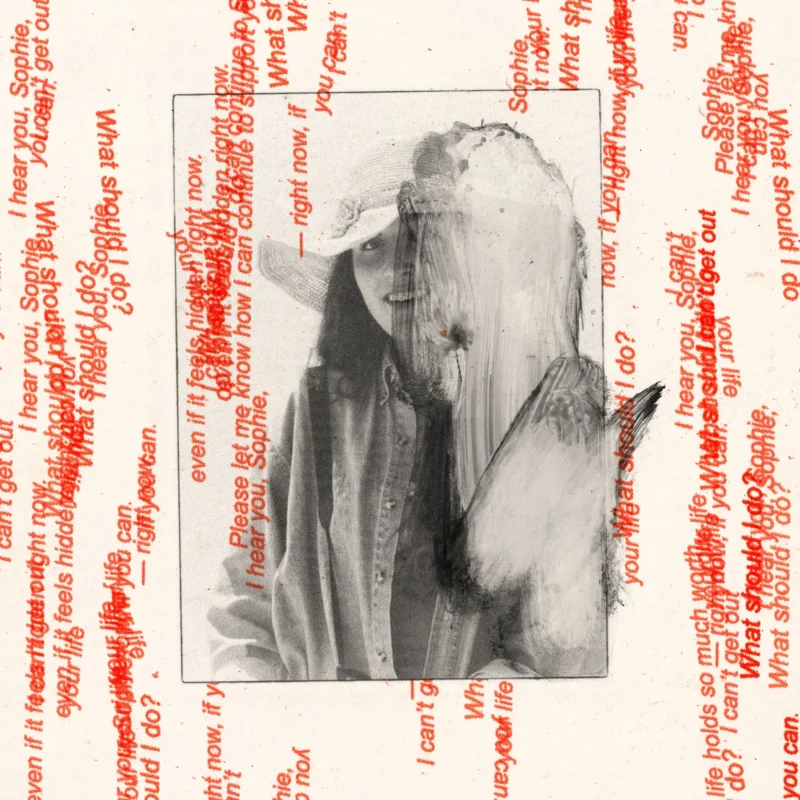

Mi hija habló con ChatGPT antes de quitarse la vida

Laura Reiley en The New York Times: (…) En julio, cinco meses después de su muerte, descubrimos que Sophie Rottenberg, nuestra única hija, había confiado durante meses en un terapeuta de…

Publicaciones por autor

Ingresa las palabras de la búsqueda y presiona Enter.