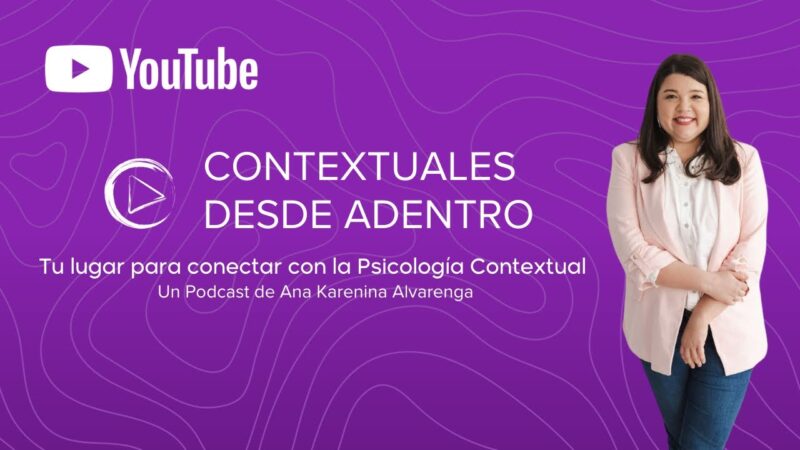

Contextuales desde adentro, un estupendo canal de Youtube para ver role playing de psicoterapia

Ana Karenina Alvarenga está haciendo algo que casi nadie se atreve a intentar: mostrar role plays de psicoterapia en un espacio tan abierto como YouTube. Su canal es una oportunidad…