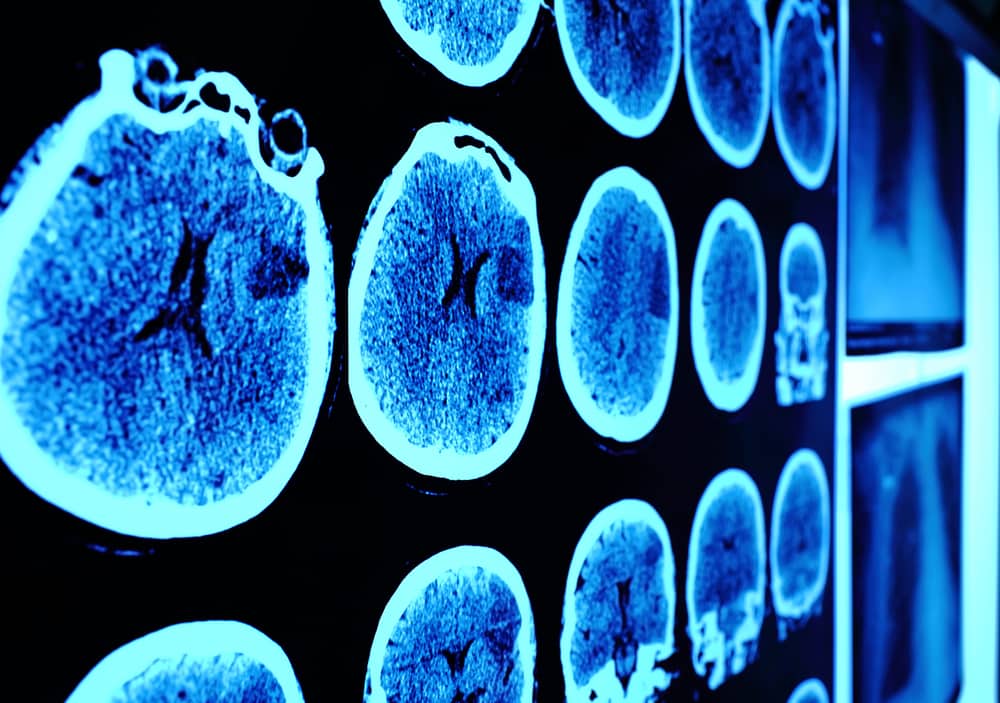

Una operación neuroquirúrgica como alternativa para combatir la anorexia

La anorexia nerviosa es un trastorno alimentario complejo que afecta generalmente a adolescentes y mujeres adultas. Las características propias del trastorno son alteraciones en la alimentación, rechazo a mantener un…