Consumo problemático pornografía en adolescentes (clase grabada)

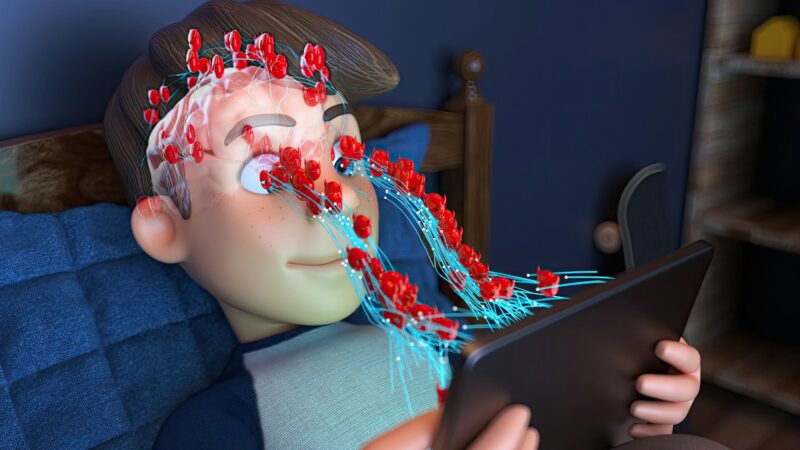

El miércoles tuve el honor de impartir una conferencia sobre el consumo problemático de pornografía, en la que exploré sus efectos neurológicos y psicológicos, además de compartir algunas recomendaciones de…